海南国际文创周 X 从江县

在中国文旅产业的宏大叙事中,民族地区始终面临一道灵魂拷问:如何让古老的文化基因突破地理与认知的“大山”,成为具有现代生命力的消费符号?当传统“歌舞展演式”旅游陷入同质化困局,贵州省黔东南州从江县将在2025年海南国际文创周尝试给出“从江方略”。

民族文旅的「从江方略」

最原始的,恰是最未来的。

从江的独特性在于其文化的“完整性保存”:岜沙苗寨的“树葬文化”重构生死哲学,小黄侗寨的“千人侗歌”暗合现代社群共鸣,占里侗寨的“生育密码”引发生态伦理思考……这些看似“原始”的符号,实则是当下稀缺的精神资源。哈佛大学人类学教授迈克尔·赫兹菲尔德曾指出,真正的文化竞争力,在于将地方性知识转化为普世性价值。

借势海南国际文创周“产业突围"议题,从江县联动岜沙、小黄、占里等特色村寨,打包输出“一村一IP ” 矩阵。与此同时,从江县将高华瑶寨的瑶族药浴从疗愈习俗升维,与文旅投资、文创设计机构合作开发打造“浴之都”国家级非物质文化遗产,让游客在毛孔舒张中理解“身体与自然共生”的古老智慧,最终形成“文化体验-产品消费-社群传播”闭环,以差异化生态链激活全域旅游经济,实现从“景点打卡"到“深度产业变现"的跨越。

大山深处秘境·加榜梯田

鼓楼欢歌

1986年,在法国巴黎金秋艺术节上

从江县小黄村侗族大歌一经亮相,技惊四座

被认为是“清泉般闪光的音乐,掠过古梦边缘的旋律”

山地部落的「新物种宣言」

从江的志向不止于旅游。

它探索的时代议题是:民族地区是否以文化资本切入全球价值链。这种“跨越式发展”或许预示着一种新形态——山地民族文化不必是现代化浪潮的追随者,而是有能力成为定义未来生活方式的提案者。

当我们在讨论从江时,

实质是在追问:

中国文化自信的根基,是否正藏在这些“不合时宜”的古老村落里?

从江的答案掷地有声——

将文化基因转译为当代语言,民族文旅才有可能从“他者的奇观”进化为“主体的觉醒”。

这场突围,或许才刚刚开始

>>

论坛嘉宾

大地如何转译?

BACK TO

3月18日

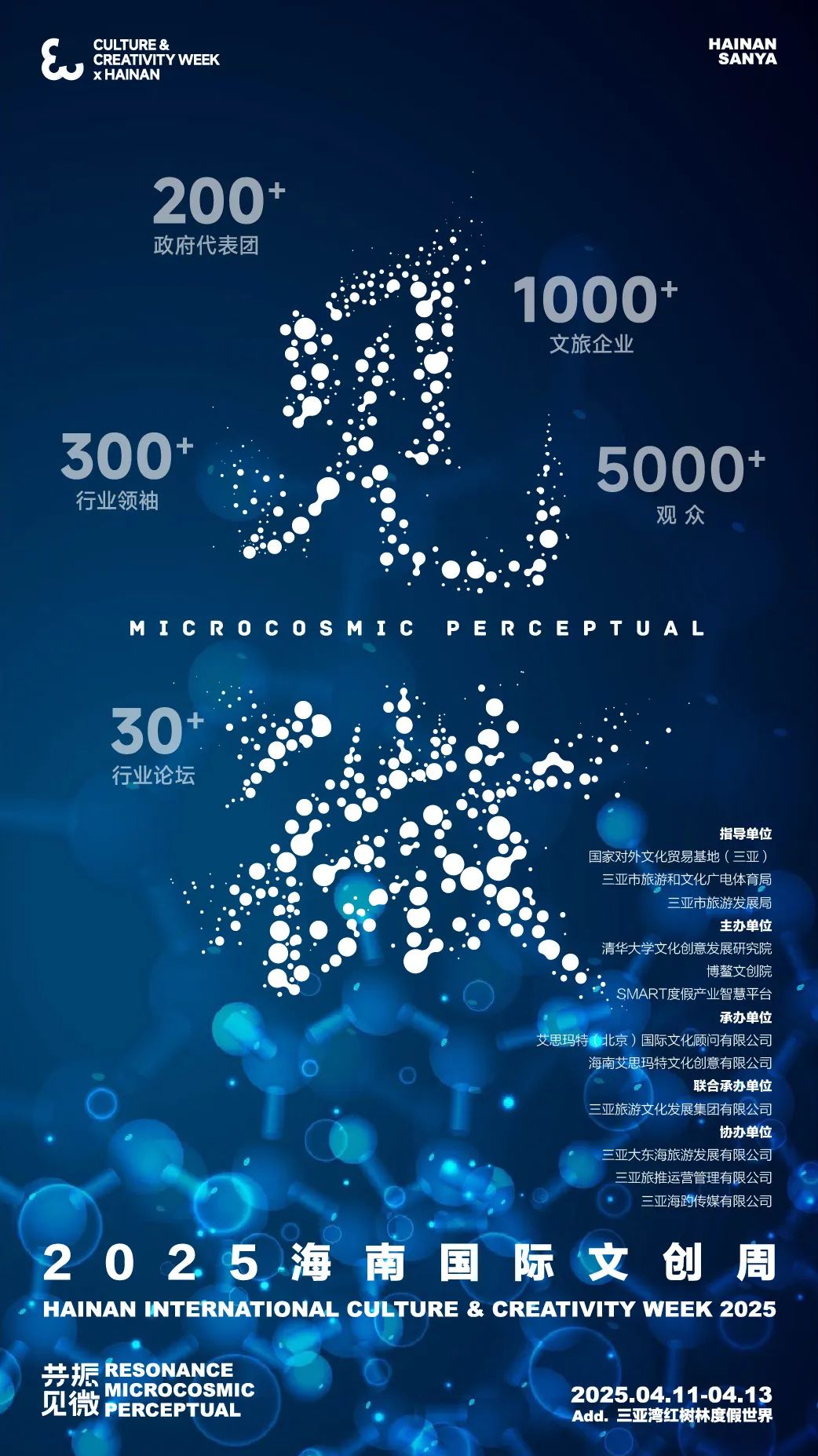

由SMART度假产业智慧平台主办的“解码民族文旅的生态密码:从文化基因到产业突围”线上直播,以一场深度对话为行业注入新思考。直播由SMART联合创始人王旭主持,熊楷、杜冬、江措共聚一堂,围绕民族文化基因的挖掘、在地性与现代性的平衡、产业生态链构建等核心议题展开探讨,为民族文旅的可持续发展提供了兼具理论高度与实践价值的破题思路。

杜冬

破力文旅合伙人

丁真IP内容打造者

贵州黔东南州大文创顾问

作者,译者

从翻译的角度来看,将民族文旅的定义翻译成英语是无解的,正是这种"不可译性"揭示了民族文旅的核心魅力:在转译过程中,只有处于两个语言体系的终点进行翻译,才能将微妙之处体现出来。要真正理解它,需要让两种话语系统达成同频共振。这不仅是语言转换的技术问题,更是民族文旅发展前期必须跨越的文化认知鸿沟。当谈论民族文旅时,其实是在提供一种全新的旅行视角:它像一座无形的桥梁,连接着不同文明。正是这种"翻译的困境",反而成就了民族文旅最珍贵的特质——那些无法被简单定义的文化肌理,才是真正打动人心的地方。

>> 在跨文化的缝隙中,寻找不可译的美

江措

成都迦入文化传播有限公司高级合伙人

他古文化传播有限公司(迦入子公司)总负责人、手艺传承人

对旅行者而言,真正的民族文旅不只是风景的馈赠——它是一场直抵心灵的情绪共鸣,能够让人们感知到一种情绪化的,治愈人的情感。从人文历史生态层面出发,民族文旅能够让人们对世界、对自我价值观进行重新的解读与理解,给人带来强烈的反差感。相较而言,内地文旅往往缺少这种强烈的文化浸润,难觅直击灵魂的文化反差感。而正是这种差异,让民族文旅成为现代人逃离浮躁、寻找本真的精神栖息地。

>> 内地旅游是“看”,民族文旅是“感受”

熊楷

佰村相见乡村开发运营品牌创始人

云南省普洱市墨江县联珠镇碧溪村曼海党支部书记

云南农业大学客座教授

云南省休闲农业与乡村旅游协会副会长

中国农民研究学院全国乡村运营学术委员会常务委员

大环境下旅游追求性价比,民族文旅提供了极高的情绪价值——绝对的安静与放松。游客与自然、异地环境产生的不是打卡式的浅层互动,而是最本真的情感连接。这种旅行不止是消费风景,更是双向滋养:游客带来新视角、新生活方式,为乡村注入活力;当地人用文化传统治愈城市焦虑,完成跨民族的情感交融。当都市人短暂地成为"寨子里的人",乡村振兴便有了更温暖的可能。

>> 安静中治愈,交融中新生,民族文旅重塑乡村与游客

熊楷

从设计师的角度出发,做“无我设计”。在乡村文旅设计中,设计师应当学会“隐身”——设计的存在感越低越好,不刻意标榜,不喧宾夺主,而是自然融入乡村肌理,并始终遵循两条核心原则:村集体利益最大化,村民受益面最广。

前期调研可通过党群工作部展开,借助基层组织的信任基础,打开村民的话匣子。只有真正倾听需求,才能避免“纸上谈兵”,让设计真正落地生根。因为真诚是门槛,耐心是钥匙。其次选择适度的目标,建立自己的商业模型,把自己当成百年老字号,死守自己盈利模型的边界,赚钱的项目交给村民做,让村民看到实际的变化。

在民族文旅的发展中,避免以能人自居,而要客观评估自身能力与乡村发展目标的契合度,明确自身可为与不可为的范畴。

>> 无我设计:让乡村回归乡村,让村民成为主角

江措

真诚,是民族文旅最好的“翻译”。在民族文化的传承与传播中,坦诚与纯净的初心至关重要。真正的“翻译”,不仅是语言的转换,更是对民族文化的深度理解与共情——必须与当地人对话,才能真正读懂这片土地的故事。

年轻人,是文化“翻译”的关键桥梁。当地的年轻一代,既是传统的守护者,也是现代的传播者。他们需要具精准的表达与沟通——能向外界传递真实的民族文化;还需要现代化的思维模式——让传统与当代需求无缝衔接。

关注民族文旅的大多是外地年轻人,本土年轻人参与较少。如果能将藏地文旅的成功经验推广开来,或许能吸引更多本地人和外界目光,共同推动民族文旅的可持续发展。真正的文化传播,不是单方面的输出,而是双向的对话。 只有扎根当地,才能让民族文旅走得更远、更稳。

>> 真正的文化传播,不是单方面的输出,而是双向的对话

杜冬

民族文旅破局6步法:从文化翻译到可持续运营

1. 先读懂土地,再讲好故事。文化不是符号,而是活的历史。做民族文旅,首先要摸清当地文化脉络——族系、信仰、习俗、传说,减少认知代沟,才能避免“误读”与“失真”。

2. 资源就在民间。坐下来和村民聊天。手工艺、特色物产、节庆习俗,都可能成为产业化的起点,把“沉睡资源”变成“可持续收益”。

3. 市场考察,找准供需匹配点。不是所有传统都适合商业化。走出去,看看市场上什么好卖、什么稀缺,再回头梳理本地供给,才能打通“特色产品—市场需求”的通道。

4. 运营推手,培养本地力量。运营团队不能只靠外来者,必须与本地深度绑定。长期培养当地人,让他们从参与者变成主导者,才是良性循环的关键。

5. 资源引入,开放但有序。外来资本和资源是双刃剑,能加速发展,也可能稀释本土性。设定规则,分层合作,确保外来力量真正助力,而非替代。

6. 内容产品,从线下到线上。民族文旅需要“破圈”。通过短视频、图文故事、文创IP,把文化情绪变成“流量产品”,吸引“市场—旅游—网络”三端客流,形成闭环。

民族文旅既要现代商业的逻辑,也要对传统敬畏。平衡之道,才是长久之计。

>> 真正的民族文旅,不是消费文化,而是让文化自己生长

杜冬

“街头建筑学”——开放的设计生命力

设计师王亥将工作室直接设在街边,设计研讨会就在街边展开,任何人可以加入、倾听。这种“无围墙”模式让设计过程与市井生活相互滋养。每一个微小的个体都“互相为营养,互相为支撑,互相为铠甲”,守护本土文化的真实肌理。

江措

热贡产业突围——发掘村落内生力,培养本土青年责任心

热贡产业园的突破在于:引入成熟企业;建立融资渠道,带资入股;明确责任共担。这一模式有助于本土青年承担责任,带头整合资源,使产业可持续发展。

熊楷

“微设计哲学”——人情即专业

英国百威公司退休高管来乡村旅居,在与英国夫妇交谈乡村建设的实践中发现:最打动人心的设计往往始于“微小的善意”。见微的“微”是指做事情的门槛不要太高,但是“以微见大,保留初心”。对设计师来说要以生活感破局,先成为“社区的一员”,具有生活感的同时关注身边的人感受,进而指引我们做有温度的工作,服务方面向专业、精细化发展。

王旭

日本设计学院的“商场实验室”——实战即学习

日本某设计学院直接将课堂搬进商场三层,每位学生负责运营一个小型店铺。从品牌定位、空间设计到成本核算,全部在真实商业环境中试错迭代。这种模式指向未来趋势:教育必须打破“纸上谈兵”,让年轻人在解决问题中学会创造价值,而非仅追求概念上的“创新”。

文章评论